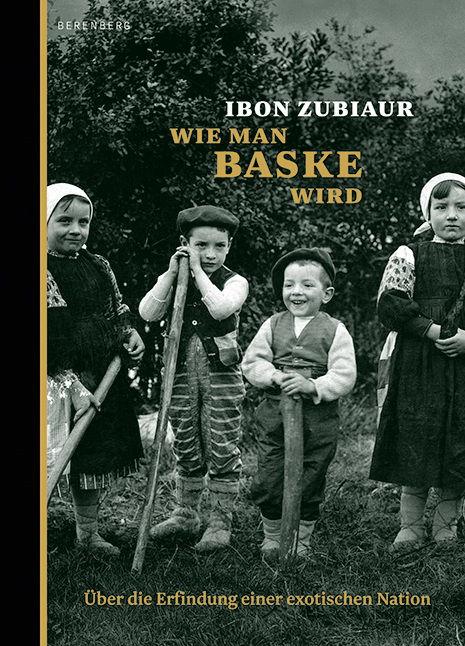

Ibon Zubiaur: Wie man Baske wird. Über die Erfindung einer exotischen Nation (2015)

Wir sind seit vielen Jahren hier. Seit dem Mesolithikum, seit siebentausend Jahren besteht das baskische Volk; ebenfalls seit vielen Tausend Jahren spricht dieses Volk euskera, die älteste Sprache Europas.

Juan José Ibarretxe raunte diesen Satz bedeutungsschwanger im Jahr 2009, damals noch Ministerpräsident der Autonomen Region Baskenland. Ich frage mich, ob ich unter diesen Umständen überhaupt Baskin „werden“ könnte und was ich wohl tun müsste, um mich selbst als solche zu „erfinden“.

Der Berenberg-Verlag hat einen kompakten, bibliophil gestalteten und autobiographisch inspirierten Essay vorgelegt, in dessen sechs Kapiteln Zubiaur verschiedene Elemente des Prozesses beleuchtet, der im Laufe des 20. Jahrhunderts zur Konstruktion eines baskischen Nationalmythos geführt hat. Selbst gebürtiger Baske aus Getxo, entwirft der Autor ein sehr persönliches Bild vom sprichwörtlichen Eigensinn seiner Landsleute.Von 2008 bis 2013 war er Leiter des Instituto Cervantes in München und lebt inzwischen als freier Übersetzer in Berlin. Er schreibt hier also mit dem ironisch distanzierten Blick dessen, der dem Eigenen zwar schon seit Jahren den Rücken gekehrt hat, ihm aber doch auch emotional verbunden bleibt. Diese Ambivalenz durchzieht produktiv den gesamten Essay, hinterlässt am Ende aber doch auch einen blinden Fleck.

Ein kollektives Bildungsexperiment

Das Baskische ist tatsächlich eine der ältesten Sprachen Europas und äußerst rätselhaft, da es keinerlei Verwandschaft mit anderen bekannten Sprachen oder Sprachfamilien aufweist. Von einer ungebrochenen Tradition kann man allerdings nicht sprechen. So wie wir das Baskische heute vorfinden, ist es ein fast von den Toten auferwecktes und an modernes Leben und Arbeiten angepasstes linguistisches Kunstprodukt gezielter baskisch-nationalistischer Bestrebungen.

Wie kam es dazu? Zwar fürchten Diktaturen bekanntlich die subversive Kraft derjenigen Sprachen innerhalb ihres Territoriums, die sie selbst nicht beherrschen. So wurde auch das Baskische als Minoritätensprache während des 35 Jahre überdauernden Franco-Regimes nicht gerade gefördert, aber auch nicht wirklich unterdrückt oder gar verboten. Das war auch gar nicht nötig, denn schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Euskera im Baskenland eine Seltenheit geworden und wurde nur noch von ein paar Urgroßeltern im ländlichen Raum gesprochen, gefördert allerdings damals schon von den aufkommenden nationalistischen Kräften um die 1895 gegründete Baskische Unabhängigkeitspartei (PNV).

In der Endphase Francos und mit dem Übergang zur spanischen Demokratie nach 1975 sah der PNV dann seine Stunde gekommen: Kinder der Generation Zubiaurs wurden jetzt zum Gegenstand eines kollektiven Bildungsexperiments. In sog. „Ikastolas“, das sind heute noch existente und zum Teil hoch geschätzte Privatschulen, wurden sie von Kindheit an trainiert, während ihres gesamten Unterrichts in einer fremden Sprache zu sprechen und zu schreiben, die ihnen als die „eigentlich eigene“ verkauft wurde. Das Ganze getragen von einer Elternschaft, die zwar selbst nicht Baskisch konnte, aber dankbar war, ihren Kindern die eigene Tradition nicht mehr vorenthalten zu müssen. Mit ironischem Augenzwinkern schildert Zubiaur Alltagsszenen wie diese:

Immer wenn ich bei den Hausaufgaben die Hilfe meiner Eltern brauchte, musste ich ihnen zuerst das Ganze ins Spanische übersetzen, was nicht leicht war, weil ich in der Schule die spanischen Äquivalente nicht gelernt hatte und sie die baskischen Varianten (die meist frisch erfunden und maßgeblich nach dem Kriterium gewählt waren, so unspanisch wie möglich zu klingen) nicht kennen konnten. So ergaben sich allerlei komische Situationen, aber ich wurde dadurch von früh an auf eine globalisierte Welt der Vielfalt vorbereitet.

Kritisch sieht der Autor vor allem das Künstliche dieses pädagogisch oktroyierten Sprachgebrauchs, der mangels lebensweltlicher Verwurzelung gar nie die Chance hatte, zu einer Selbstverständlichkeit zu werden. So ist das Baskische für die Mehrheit „jenes knappen Drittels Basken, die sich heute als zweisprachig bezeichnen, eine mehr oder weniger dürftig beherrschte Fremdsprache“ geblieben. Und doch betont Zubiaur, dass er gerade als Übersetzer die formale Kompetenz im Umgang mit Sprache, die er durch den konsequenten Gebrauch des Baskischen als Unterrichtssprache trainierte, nicht missen möchte.

Nomen est omen

Ainhoa, Bixente, Iker, Etcheberria: Welch politische Sprengkraft gerade in der Exotik der baskischen Eigennamen steckt, kann man daran erkennen, dass Standesämter unter Franco nur Vornamen mit eindeutig spanischen Wurzeln akzepierten: statt Iñaki – einem Namen von „unverkennbar separatistischer Bedeutung“ – also Ignacio, statt Josu und Edurne also Jesús und María de las Nieves. Dabei sind die meisten dieser Namen eben nicht ureigene baskische Erfindungen sondern spanischer Herkunft. Mit Beginn des 20. Jahrhundert hatte man über gezielte orthographische Eingriffe lediglich dafür gesorgt, dass sie so unspanisch wie möglich klangen.

„Maketos“ sind unerwünscht

In ähnlicher Weise wurde mit der Geschichte umgegangen, die – wie in allen nationalistischen Bewegungen – verfälscht und im Sinne eines ursprünglichen Vascoiberismus umgedeutet wurde, der in der Gegenwart noch bei Ibarretxe nachhallt. Mit dem Fanatiker, auf dessen Einfallsreichtum viele dieser Ideen zurückgehen, Sabino Arana y Goiri (1865-1903), Gründer der Baskischen Unabhängigkeitspartei, beschäftigt sich der Autor dann auch im düstersten Kapitel seines Essays.

Als Keimzelle des baskischen Nationalismus macht Zubiaur den Beginn der Industrialisierung in der Provinz Biskaya aus, die seit Ende des 19. Jahrhunderts etwa ein Drittel des weltweiten Bedarfs an Eisenerz deckte. Die Massen der meist aus ärmeren spanischen Regionen eingewanderten Industriearbeiter – auf Baskisch abschätzig „Maketos“ genannt – erregten den Hass der Ansässigen. In diesem Kontext setzte der politische Ideologisierungsprozess ein, der Figuren wie Sabino Arana auf den Plan rief und den PNV als Partei aus der Taufe hob.

Es ist schon einigermaßen befremdlich, festzustellen, dass nur wenige Jahrzehnte später dem faschistischen Regime Francos auf baskischer Seite mit einer Ideologie begegnet werden konnte, die stärker rassistisch durchsetzt war als der Franquismus selbst. Dazu gibt es einschlägige Studien und Zubiaur selbst belegt es anhand einiger kerniger Zitate Aranas, in denen etwa von „Ignoranz und Verirrung des Verstandes, Schwäche und Fäulnis des Herzens“ die Rede ist, die der baskischen „Rasse“ die Berührung mit dem spanischen Volk eingebracht habe. Ich möchte gar nicht tiefer in diesen Sumpf eintauchen. Zubiaur zieht am Ende folgendes Fazit:

Historischer Kern des baskischen Nationalismus ist weder die romantische Verteidigung einer alten Kultur, noch die Rückforderung einer minorisierten Sprache; es ist ein nackter, biologischer Rassismus, der auffallende Parallelen mit dem deutschen aufweist.

Nun existiert der PNV ja heute noch und man fragt sich, wie viel von diesen Altlasten aus der Gründerzeit inzwischen wohl aufgearbeitet worden ist. Zubiaur vertieft das aber nicht weiter und wechselt elegant das Thema…

Fußball

Sehr versöhnlich ist das Schlusskapitel des Essays geraten, auch wenn der Autor hier vielleicht ein wenig seiner persönlichen Leidenschaft für Athletic Bilbao erliegt. Wie sieht die Vereinspolitik konkret aus? Athletic kauft keine Spieler aus dem Ausland. Im Verein dürfen nur baskische oder im Baskenland aufgewachsene Spieler spielen. Sie müssen aber weder baskisch sprechen, noch baskische Großeltern haben, noch über acht baskische Nachnamen verfügen. Die rassische Definition Sabinos ist damit überwunden. Die lokale Beschränkung bleibt jedoch erhalten, mit einem entscheidenden Vorteil:

Wir sind ein Verein, der nachdrücklich auf Nachwuchs setzt. Und da wir diesen Nachwuchs aus einem begrenzten Territorium rekrutieren, dürfen wir uns nicht erlauben, ein einziges Kind aus welchem Grund auch immer zu diskriminieren – egal ob Rasse, Religion, Gesinnung, Geschlecht oder sexuelle Orientierung.

Der Venezolaner Fernando Amorebieta konnte dadurch ebenso zu einem Athletic-Stammspieler werden, wie auch sein Nachfolger auf dem Posten des Innenverteidigers, der Franzose Aymeric Laporte. Ganz einfach weil sie seit ihrer Kindheit in Vereinen gespielt hatten, die dem Netz von Athletic Bilbao angehören. Immerhin: Regionaler Anbau liegt im Trend und ist ideologisch unverdächtig.

Zubiaurs Essay ist unterhaltsam, in vielen Punkten überraschend, äußerst informativ und in der Einstellung versöhnlich. Um den Preis allerdings, dass er die Stellen ausspart, wo’s weh tut. Und hier komme ich zum eingangs erwähnten blinden Fleck. Seltsam blass bleibt in diesem Buch das seit den 70er Jahren akute Problem des baskischen Terrorismus der ETA. Wie haben Jugendliche wie Ibon in den 80er Jahren diese ultraradikale Ausprägung baskischen Nationalismus erlebt? Zubiaur verliert darüber kein Wort. Vielleicht deshalb, weil die Verbrechen der ETA gegen das eigene Volk noch gar nicht so lange zurück liegen? Weil Wegschauen und Schweigen über Jahrzehnte hinweg zur etablierten Form des Umgangs mit einem Problem geworden sind, das noch weitgehend unaufgearbeitet ist? Wer hier klarer sehen möchte, dem empfehle ich Edurne Portela: El eco de los disparos.

Dieser Beitrag ist Teil des Grabungsfelds Baskenland

Ibon Zubiaur: Wie man Baske wird.  Über die Erfindung einer exotischen Nation

Über die Erfindung einer exotischen Nation

Berenberg 2015 / 120 Seiten / ISBN 978-3937834795

Schreibe einen Kommentar