Edurne Portela: El eco de los disparos. Cultura y memoria de la violencia (2016)

Seit Mitte September erhitzt eine provokante Netflix-Werbeaktion die baskischen Gemüter. Mitten in der Altstadt von San Sebastian zeigt ein gigantisches Plakat auf schwarzem Hintergrund den Schriftzug „Yo soooy españooool, españoool, españoooool.“ („Ich bin Spanier, ….“). Die „Spanier“ sind allerdings mit blutroter Farbe durchgestrichen. Gegenstand der umstrittenen Werbung ist die am 12. Oktober angelaufene Netflixserie Fe de etarras1, eine Komödie, die im Jahr 2010 spielt und den nationalen Freudentaumel über den spanischen Fußball WM-Sieg überblendet mit der Darstellung eines Häufchens letzter ETA-Terroristen in der Warteschleife vor dem Befehl zum Losschlagen.

Nationalismus wird gegen fanatischen Separatismus ausgespielt, wenn den fußballbegeisterten Terroristen in der Serie allerlei peinliche Selbstwidersprüchlichkeiten unterlaufen. Das Publikum konnte das im September allerdings noch nicht wissen und so war man im Baskenland eher gekränkt ob der mangelnden Sensibilität des Netflix-Konzerns: Immerhin hatten die mörderischen Umtriebe der ETA in 40 Jahren mehr als 800 Opfer gefordert, die meisten davon im Baskenland selbst. Es verwundert also nicht, wenn vielen bei diesem Stichwort das Lachen noch immer im Halse stecken bleibt. Bis heute haben Terror, Heldenkult und Mitläufertum die Gesellschaft tief gespalten. Das Thema Aufarbeitung scheint nur zögerlich in Gang zu kommen. Symptomatisch hierfür sind öffentliche Kontroversen, die nicht selten im Zusammenhang mit der Rezeption von Kunst und Kultur stehen. Die Aufregung um Fe de etarras ist hier kein Einzelfall.

Über die Auseinandersetzung der Kunst mit den Gewalterfahrungen der jüngeren baskischen Geschichte hat Edurne Portela 2016 einen bemerkenswerten Essay veröffentlicht. In El eco de los disparos („Der Widerhall der Schüsse“) untersucht sie ausgewählte Werke der zeitgenössischen baskischen Literatur, aber auch Filme, Musik und Fotografie sowie deren Rezeption auf ihren Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung. Zugleich weist sie der Kunst eine klare Funktion zu: Auf der Basis von Spinozas Begriff der „ethischen Imagination“ spürt sie in sorgfältigen Einzelanalysen dem nach, was ein literarisches oder filmisches Werk unbequem macht, weil es die Wirklichkeit differenziert genug ausleuchtet, um den Rezipienten mit sich selbst zu konfrontieren und seine zementierten Denkmuster aufzubrechen.

Von einer Kunst, die diesem Kriterium entspricht, erwartet Portela Impulse für die selbstkritische Auseinandersetzung mit einer Vergangenheit, in der die Trennlinie zwischen Täter und Opfer keineswegs immer eindeutig verlief:

En el contexto indiferente, la víctima no es individuo, familia o comunidad a los que se ha hecho un daño irreparable, sino presencias incómodas o meros daños colaterales del conflicto, sobre quienes recae la sospecha de haber merecido su suerte. El “algo habrá hecho“ significa aceptar sin cuestionamiento la lógica de los violentos y abrazar la ignorancia como modo de vida. (Übersetzung)

Nicht nur die Terroristen sind also für begangenes Unrecht verantwortlich, sondern auch eine Gesellschaft, in der sich über Jahrzehnte hinweg eine Kultur der Gleichgültigkeit, des Schweigens und des Wegsehens verfestigen konnte, bis hin zur aktiven Ausgrenzung der Opfer, die im Verdacht standen, den nationalistischen Traum zu gefährden.

Kritisch setzt Portela sich mit Werken auseinander, die terroristische Gewalt zwar thematisieren, dabei aber über die alten Täter-Opfer Stereotype nicht hinauskommen und somit den gesellschaftlichen Status quo nur festschreiben. Nun ist Fe de etarras zu aktuell, um in Portelas Buch zu erscheinen, sie befasst sich jedoch ausführlich mit dessen Vorgänger.

Wenn das Lachen im Hals stecken bleibt…

Drehbuch und Regie der aktuellen Netflix-Serie lagen in den Händen von Borja Cobeaga, der bereits 2014 mit seiner Komödie Ocho apellidos vascos (Acht Namen für die Liebe) einen nationalen Kino-Hit gelandet hatte. In diesem Film wurden auf äußerst konservative Weise gängige Nord-Süd Klischees aufgewärmt: Nach erbittertem Widerstand schafft es der feurige Andalusier, die sture (aber attraktive) Baskin für sich zu gewinnen. Dafür muss er natürlich ein paar Brocken Baskisch lernen, im karierten Holzfällerhemd und mit Baskenmütze herumlaufen, in der Gruppe laut „Gora Eta“ brüllen und dem Schwiegervater in spe in der Herriko Taberna seine Trinkfestigkeit unter Beweis stellen.

Portelas Urteil über diesen Film ist vernichtend, denn was Cobeaga inszeniert, ist eine Form des Umgangs mit der Vergangenheit, die der Unterhaltungsindustrie zwar volle Kassen verheißt, aber dem Publikum rein gar nichts abfordert. Die wunden Punkte werden in vertrauter Manier mit einem Mantel des Schweigens bedeckt. Das Motto lautet statt dessen: Lasst uns doch endlich mal über alles lachen! Ist Humor nicht die beste Waffe?

Ob Cobeaga mit Fe de etarras und Netflix über dieses Niveau hinauskommen wird, bleibt abzuwarten. Portela verschweigt jedenfalls nicht, dass der Regisseur auch anders kann. In El Negociador (2015) setzt er den historischen Versuch einer Friedensverhandlung aus dem Jahr 2005, geführt von einem baskischen sozialistischen Politiker und einem führenden ETA-Mitglied als terminologischen Kampf in Szene, als eine Schlacht um die Bedeutung der Wörter. Obwohl dieser Film Raum für Komik lässt, entlarvt er doch zugleich den moralischen Abgrund hinter der Sprache der ETA, die gefährliche Lächerlichkeit ihres Fanatismus, und entfaltet beim Publikum eine ganz andere Wirkung als sein Vorgänger:

En cualquier caso, tras ver el film sentimos una honda amargura por tanta muerte innecesaria, y las sonrisas que nos ha podido despertar durante el visionado no nos hacen sentirnos superiores ni en paz con nuestras conciencias, sino conscientes del absurdo y abiertos a creer que el diálogo […] deja la puerta abierta a la reparación, a pesar de la violencia. (Übersetzung)

El Negociador wurde im Baskenland zwar positiv aufgenommen, konnte aber nicht an den Erfolg von Acht Namen für die Liebe anknüpfen.

Literatur, die das Schweigen bricht

Im Bereich der Literatur steht Portela auch dem aktuellen Erfolgsautor Fernando Aramburu mit seiner frühen Sammlung von Kurzgeschichten Los peces de la amargura (2006) eher kritisch gegenüber. Die Tatsache, dass Aramburu mit diesem Buch ein klares Bekenntnis ablegt gegen terroristische Gewalt und deren Verherrlichung, aber auch gegen das Schweigen und gesellschaftliches Mitläufertum, honoriert sie durchaus. Sie vermisst allerdings die psychologische Differenziertheit, die notwendig wäre, um zu vermeiden, dass der einheimische Leser sich selbst außerhalb des Problems situiert: Wer würde nicht die Gleichgültigkeit einer Hausgemeinschaft verurteilen, die selbstzufrieden mit ansieht wie das zum Trocknen ausgehängte Bettuch des parteipolitisch im falschen Lager aktiven Nachbarn abgefackelt wird? Und wer würde nicht mit Verständnislosigkeit reagieren, wenn in einer bizarren Diskussion um Opferhierarchien die Mutter des Terroristen der Witwe eines Opfers das Recht auf Trauer abspricht, und zwar mit Verweis auf das Wohl des Volkes? Diese Konstellationen und die mit ihnen verbundenen moralischen Urteile sind in Portelas Augen zu plakativ, als dass sich beim Leser persönliche Betroffenheit einstellen würde. Es ist bedauerlich, dass Aramburus jüngster, äußerst erfolgreicher Roman Patria etwa zeitgleich mit Portelas Buch erschienen ist und darin nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

Zu den literarischen Werken die der erwünschten psychologischen Differenziertheit entsprechen, zählt Portela Letargo, eine Sammlung von Kurzgeschichten des Navarresen Jokin Muñoz, den sie als Meister der Darstellung des Schweigens in der baskischen Literatur handelt. In „Silencios“ erfährt ein Paar über das Fernsehen vom letzten ETA-Attentat, dem auch die Täter selbst zum Opfer gefallen sind. Im dramatisch angespannten Moment, in dem die beiden den Anruf mit der Todesnachricht ihres Sohnes erwarten, der ihnen zugleich endgültige Gewissheit über dessen terroristische Aktivität brächte, verdichtet sich das Szenario zu einem „Mikrokosmos[, der] das Eindringen des Konflikts in den Alltag“ aufzeigt: in ein und derselben Familie gibt es „jemanden, der Stillschweigen wahrt angesichts der Gewalt, jemanden, der sie rechtfertig und sogar jemanden, der sie ausübt“ (meine Übers.):

Ahora, el dolor que la madre ha intuido durante años está a punto de entrar en casa a través de una llamada telefónica o a través de las imágenes mudas de la televisión. Este cuento recrea las consecuencias devastadoras del silencio cómplice en el caso del padre, y sumiso en el de la madre. En cualquier caso, los personajes se dan cuenta de que ese callar constante ha contribuido a que su hijo esta noche sea un cuerpo destrozado bajo una manta. (Übersetzung)

Dieses Eindringen des Konflikts in den Mikrokosmos Familie ist aus meiner Sicht etwas, das auch Fernando Aramburu – zumindest in Patria– erzählerisch hervorragend umsetzt. Dass auch die Leserinnen und Leser dafür reif sind, scheint der furiose Erfolg seines Buches zu belegen. Und damit wären wir an einem besonders neuralgischen Punkt angelangt, nämlich der Frage, wie weit Kunst den Rezipienten fordern darf, um sich nicht selbst ins Abseits zu schießen.

Bloß nicht übertreiben!

Auf besonders heikles Terrain begeben sich Künstler im Baskenland dort, wo sie versuchen, die Lebenswirklichkeit von Tätern zu dokumentieren und dabei dem Alltag und den Gefühlen des normalen Bürgers allzu nahe kommen. Dies tut Jaime Rosales in seinem Film Tiro en la cabeza (2008), in dem er den potenziellen Täter durch ein Teleobjektiv aus der Ferne verfolgt, ohne Ton, die Bilder lediglich hinterlegt mit den Umgebungsgeräuschen der Kamera: das Gerede von Passanten, Verkehrslärm, Gelächter in einer Cafeteria. Der Zuschauer erlebt, wie er durch San Sebastian spaziert, eine Frau mit Kind in einem Park begleitet – sie könnte seine Schwester sein oder eine Freundin –, wie er bei der Arbeit Kollegen zum Lachen bringt und auf einem Fest bei Freunden mit einer Frau flirtet. Nur die letzten zehn Minuten zeigen die zufällige Begegnung des Terroristen mit zwei jungen Polizisten in einer Cafeteria, die die Handlung rasch auf das brutale Attentat zuspitzt – den tiro en la cabeza („Kopfschuss“).

Bei aller Gewalt, die hier gar nicht geleugnet wird, unterläuft diese Art von Kunst das medial gern vermittelte Bild vom Täter als einer unmenschlichen Bestie, das sich gerade in seiner karikierenden Überzeichnung emotional noch gut auf Distanz halten ließ. Sobald ein Werk den Täter jedoch mitten in die Gesellschaft rückt, beginnt es, unangenehme Fragen zu stellen: Warum haben wir das nicht bemerkt? Was hat ihn angetrieben? Haben wir einen Anteil an dieser Entwicklung? Beim größten Teil der Rezensenten fand Tiro en la cabeza keine Gnade. Das mag an der Aktionsversessenheit des Kinopublikums liegen, an mangelnder Sensibilität, vielleicht aber auch an einem tief sitzenden Abwehrreflex.

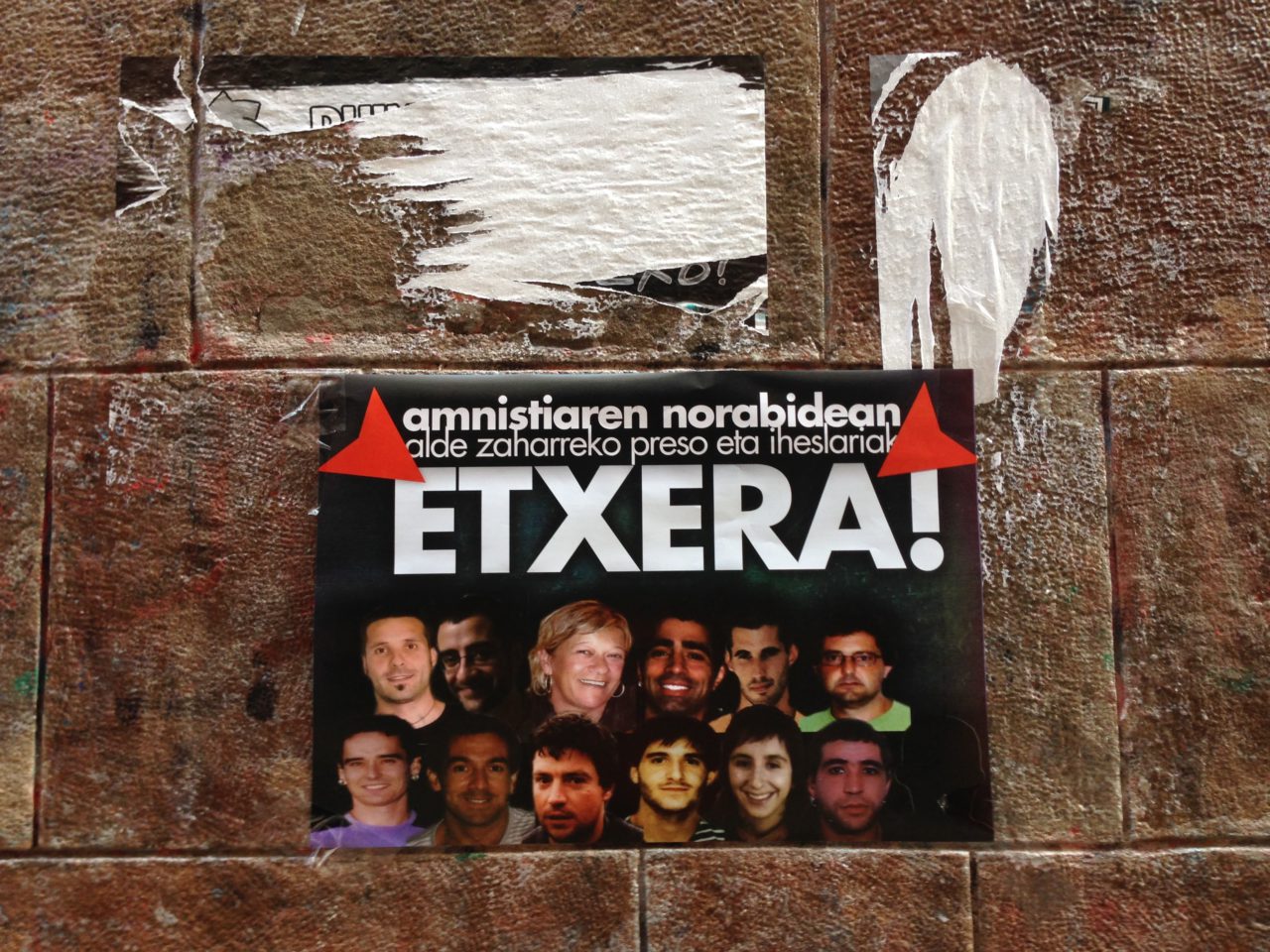

Ähnliches musste auch der Photojournalist Clemente Bernad erleben. Zum zehnjährigen Jubiläum des berühmten Guggenheim-Museums in Bilbao (2007) schlug die Ausstellung seiner gesammelten Werke zum baskischen Konflikt (Basque chronicles) beim Publikum hohe Wellen. Bernads künstlerisches Anliegen war es, einem lange Zeit gesichtslos gebliebenen Konflikt, der ikonographisch vor allem auf der symbolischen Ebene ausgetragen wurde, ein Gesicht zu geben. Seine Bilder dokumentieren den alltäglichen Schrecken des Konflikts: Die ratlosen, leeren Gesichter wartender Gemeindemitglieder in der Vorhalle einer Kirche, die Angehörige eines ETA-Terroristen in Trauer über dessen Sarg. Vermummte ETA-Anhänger beim Straßenkampf. Bewohner einer Seitenstraße von San Sebastian, die aus ihren Häusern gekommen sind und zwischen Furcht und Neugier gespannt ihren Blick in Richtung Straßenende richten. Die emotionale Sprengkraft dieser Bilder war enorm und die Tatsache, dass Bernad sich um eine möglichst neutrale Untertitelung seiner Arbeiten bemühte, rief vor allem Opferverbände auf den Plan, ähnlich wie auch wieder im aktuellen Fall der Netflix-Werbung.

Es überrascht nun nicht, dass Abwehrreflexe zu diesem Thema auch der Autorin selbst recht vertraut sind. Edurne Portela ist Baskin, verließ jedoch nach dem Studium ihre Heimat und arbeitete ab 1999 als Wissenschaftlerin für spanische und lateinamerikanische Literatur in den USA, zunächst in North Carolina, dann in Pennsylvania. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Themen Gewalt, Erinnerung und Aufarbeitung, insbesondere in der Literatur von Frauen aus Argentinien und Spanien. Erst die Frage eines befreundeten Wissenschaftlers, warum sie sich denn nicht intensiver mit der Gewalt in ihrer Heimat auseinandersetze, brachte sie zurück zum Thema ETA, deren Hochphase sie in den 90er Jahren als Jugendliche hautnah miterlebt hat. Seit 2016 lebt sie als freie Publizistin wieder in Spanien. Das vorliegende Buch nimmt eine Mittelstellung zwischen Essay und wissenschaftlicher Arbeit ein. In gelungener Weise integriert sie fesselnde kurze (auto-)biographische Szenen, die die analytischen Passagen strukturierend umrahmen, und zeigt hier bereits ihr literarisches Talent. Vor kurzem erschien ihr erster Roman Mejor la ausencia bei Galaxia Gutenberg. Edurne Portela betreibt einen lesenswerten Blog (spanisch).

Dieser Beitrag ist Teil des Grabungsfelds Baskenland

Edurne Portela: El eco de los disparos. Cultura y memoria de la violencia

Spanisch / Galaxia Gutenberg 2016 / 224 Seiten / ISBN: 978-8416734115

Schreibe einen Kommentar